Este año la muerte no viene vestida de fiesta. No trae la alegría fingida de los días de verano ni el bullicio ciego de los que se olvidan, aunque sea por unos meses, de su propio peso, de su propia fragilidad. La muerte de este año es dura, una presencia que no entiende de estaciones ni de treguas. Su llegada no avisa ni negocia; simplemente se abre paso con la fuerza brutal de la naturaleza cuando decide reclamarnos el lugar que habitamos. La tormenta ha sido su aliada fiel, un brazo invisible pero despiadado que cae con todo su peso sobre quien menos lo espera.

Porque esta muerte no es histórica ni heroica. No hay gesto épico en esta desgracia que cae sobre quienes nada hicieron para provocarla, aquellos que, como cada uno de nosotros, solo habían llegado después, cuando todo estaba ya decidido, cuando el curso del tiempo parecía ya sellado y nada podía cambiarlo. Y así, en las calles de Valencia, convertidas ahora en canales turbios, el agua se cobra lo que en otro tiempo fue suyo, lo que solo estuvo prestado para ser arrebatado de nuevo. Los techos ya no son refugios, las calles ya no son caminos seguros: todo es líquido, todo es inestable, todo amenaza con desbordarse en un clamor que parece venir desde el fondo de la tierra misma, como si tuviera una deuda que saldar.

Los que cruzan las calles inundadas, los que intentan salvar de la corriente lo poco que pueden, son testigos involuntarios de algo más grande que ellos mismos, de algo que en las noticias parece un accidente, un fenómeno climático, una estadística más en el inventario de catástrofes. Pero en el silencio de las casas anegadas, de los muebles arrastrados por el agua, en la mirada perpleja de quienes perdieron casi todo en cuestión de horas, hay algo de lo irremediable, una lección que nadie sabe cómo enseñar y que, sin embargo, se repite a lo largo de los años y de los siglos: no podemos ir en su contra.

La naturaleza sigue siendo esa fuerza primigenia que sobrevive a nuestros muros, a nuestras obras, a nuestras ilusiones de dominio. A veces, nos lo recuerda de manera feroz y repentina. Y cada vez que lo hace, nos devuelve a la humildad, nos empuja a recordar que somos pasajeros en un mundo que no siempre obedece nuestras leyes ni nuestros deseos.

Y así quedan, al final, las cicatrices en el paisaje, en las calles donde el agua ha dibujado su propio mapa, dejando barro y soledad. Quedan los que deberán reconstruir sobre el vacío, sobre el suelo húmedo y extraño que ya nunca será del todo firme. Porque cuando el agua se retire, cuando las calles vuelvan a parecer lo que fueron, habrá algo en el aire que no se disipará fácilmente: el recuerdo de esa muerte sorda, atemporal, que llegó sin anunciarse y dejó su huella, implacable y eterna.

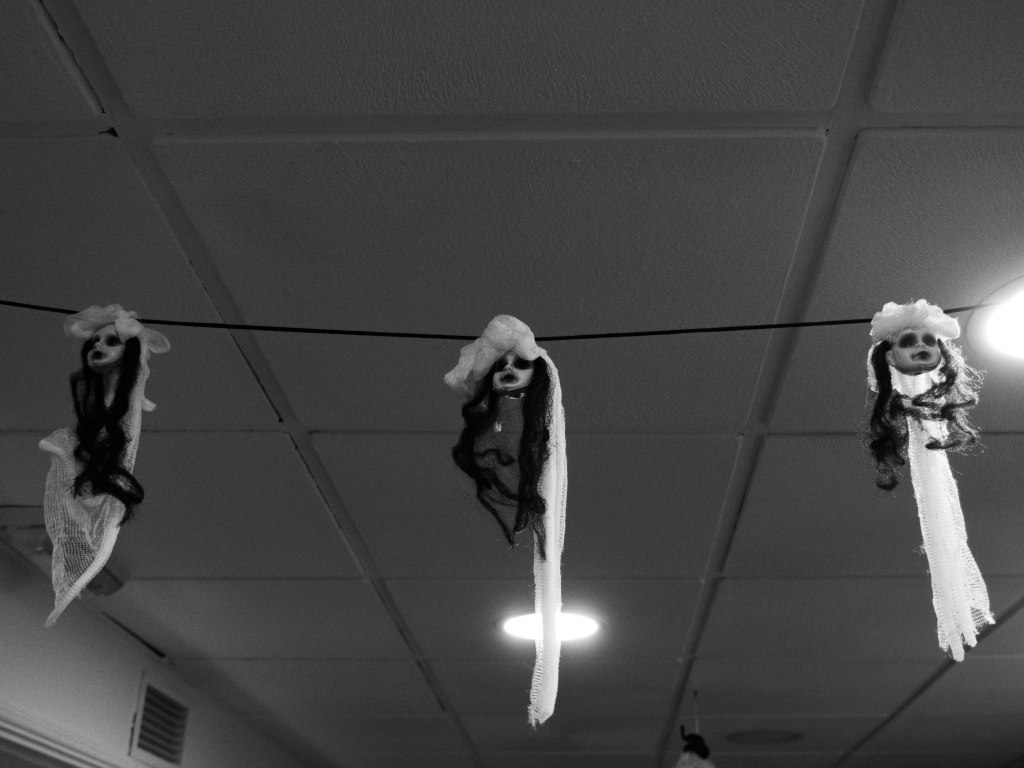

Dejaremos los disfraces de Halloween para otro tiempo, para cuando las máscaras puedan de nuevo cubrir la dureza de lo real. Aún no nos alcanza el humor negro, aún no nos queda ánimo para bromear con la muerte. Este año, la tragedia no lleva el disfraz burlón ni la carcajada hueca. Dejaremos el fingir más adelante, para otro día, cuando la muerte disfrazada nos parezca soportable, cuando podamos mirar de nuevo a la cara de ese personaje travieso y cruel que cada año visita nuestras puertas pidiendo dulces.

equipo: Sony RX100v

imagen: Manuel Serrano Martínez

texto: Manuel Serrano Martínez + IA

Deja un comentario